忍ぶれど色に出でにけりわが恋は物や思ふと人の問ふまで

小倉百人一首から、平兼盛の和歌に現代語訳と品詞分解をつけて、古文単語の意味や、助詞および助動詞の文法知識について整理しました。

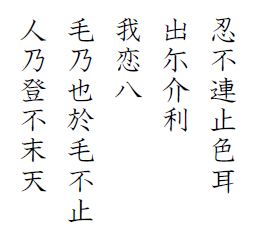

また、くずし字・変体仮名で書かれた江戸時代の本の画像も載せております。

ふだん我々が使っている字の形になおした(翻刻と言う)ものと、ひらがなのもとになった漢字(字母)も紹介しておりますので、ぜひ見比べてみてください。

目次

原文

百人一首(40)しのぶれど色に出でにけりわが恋はものやおもふとひとのとふまで

国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541162

翻刻(ほんこく)(普段使っている字の形になおす)

百人一首(40)しのぶれど色に出でにけりわが恋はものやおもふとひとのとふまで

釈文(しゃくもん)(わかりやすい表記)

平兼盛

忍ぶれど 色に出でにけり わが恋は 物や思ふと 人の問ふまで

字母(じぼ)(ひらがなのもとになった漢字)

百人一首(40)しのぶれど色に出でにけりわが恋はものやおもふとひとのとふまで

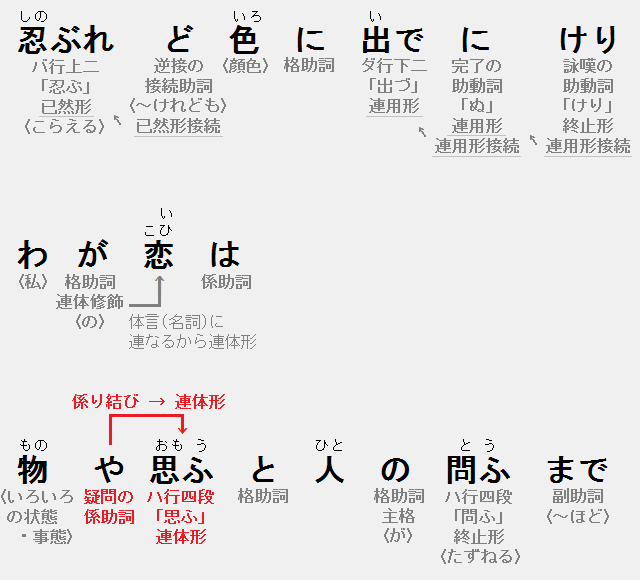

現代語訳(歌意)・文法解説

※村上天皇の時代の歌合せ。

かくしていたけれど、外にあらわれてしまった、わたしの恋は。「物思いをしているのか」と人がたずねるほどに。

しのぶれど色に出でにけりわが恋はものやおもふとひとのとふまで

※「出でにけり」の「に」は完了の助動詞、「けり」は過去の助動詞です。完了の助動詞と過去の助動詞を組み合わせて使う場合、「完了 → 過去」の順番になります。(例:「誓ひてし」「移りにけり」など)

※疑問の係助詞「や」は連体形で結びます。係助詞と係り結びの解説は「古典の助詞の覚え方」をご覧ください。

▽倒置構文で、「物や思ふ」と会話文を持ち込んだところに趣向がある。奥義抄(おうぎしょう)※1は、「恋しきをさらぬ顔にてしのぶれば物や思ふと見る人ぞ問ふ」という古歌を踏まえたものという。(『新日本古典文学大系 拾遺和歌集』小町谷照彦、岩波書店、1990年、185ページ)

※1『奥義抄』(おうぎしょう)…藤原清輔(ふじわらのきよすけ)(1104~1177年)が書いた歌学書(かがくしょ)。

語釈(言葉の意味)

※特記のないかぎり『岩波 古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編集、岩波書店、1990年)による。

詞書(ことばがき)

※詞書とは、和歌のよまれた事情を説明する短い文のことで、和歌の前に置かれます。

天暦御時歌合(てんりゃくのおほんときうたあはせ)(※村上天皇の時代の歌合せ。天徳四年内裏歌合※1。)

※1天徳4年(960)。壬生忠見(みぶのただみ)の和歌と対になります。『沙石集』にはこの歌合せにまつわるエピソードが伝わっています。詳しくは「『沙石集』歌ゆゑに命を失ふ事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)現代語訳と品詞分解」をご覧ください。

※詞書の引用は『新日本古典文学大系 拾遺和歌集』(185ページ)によります。

うたあはせ ‥アワセ【歌合】

平安・鎌倉時代の文学的遊戯の一。和歌を作る人人を左右に分け、その詠んだ歌を左右一首ずつ組み合わせて、判者(はんじゃ/はんざ)が審判して勝負をきめる。平安初期以来宮廷・貴族のあいだに流行し、女手〈をんなで〉の発達、宮廷和歌の発展に大きい役割を果した。「寛平の御時、后(きさい)の宮の―の歌」〈古今一二詞書〉

しの・び【忍び・隠び】

一〘上二〙

①じっとこらえる。じっと我慢する。「万代と心は解けてわが背子が抓(つ)みし(ツネッタ)手見つつ―・びかねつも」〈万三九四〇〉。「―・ぶれど涙こぼれそめぬれば」〈源氏帚木〉

○しのぶれど

「忍ぶ」は、忍ぶ恋を直接表す歌語。思慕の情を心中に秘めることであるが、それは恋の苦悩に耐えていることでもあり、その思いに耐えられず外に現れるといった形で詠まれるものが多い。(『新日本古典文学大系 拾遺和歌集』185ページ)

いろ【色】

❶①色彩。「雪の―をうばひて咲ける梅の花」〈万850〉

②顔色。「ねには泣くとも―に出でめやも」〈万三〇一〉

○色に出でにけり

「色に出づ」は、心中の思いが表情や態度に現れる意を表す恋歌の慣用語句。万葉集からすでに用いられている。(『新日本古典文学大系 拾遺和歌集』185ページ)

にけり

(※完了の助動詞「ぬ」連用形+過去の助動詞「けり」終止形。完了の助動詞と過去の助動詞がともに使われる場合、完了・過去の順番。)

もの

●もの【物・者】

一〘名〙

➊物体・物品などを一般的にとらえて指す。「いとのきて短き―の端(はし)切ると言へるが如く」〈万八九二〉。「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」〈万二一〇〉。「内蔵寮(くらづかさ)納殿(をさめどの)の―(品物)をつくして、いみじうせさせ給ふ」〈源氏桐壺〉。「さるは、たよりごとに―(贈物)も絶えず得させたり」〈土佐二月十六日〉。「散るまでも我が―にして花は見てまし」〈後撰一〇一〉

➌《対象の性質や状態が、はっきりとは言えないが、ともかく意識の対象となる存在》

①いろいろの状態・事態。「ねもころに―や悲しききりぎりす草のやどりにこゑたえず鳴く」〈後撰二五八〉。「右近は―も覚えず、君につと添ひ奉りて、わななき死ぬべし」〈源氏夕顔〉

●ものおも・ひ ‥オモイ 【物思ひ】

一〘四段〙

胸のうちで思いにふける。物ごとを、悩み煩う。「春山の霧に惑(まと)へる鶯も我にまさりて―・はめや」〈万一八九二〉

二〘名〙

思い悩むこと。心配すること。「光なき谷には春もよそなれば咲きてとく散る―もなし」〈古今九六七〉。「―絶ゆまじき身かなと思ふ」〈和泉式部日記〉

までに

(※「…ほどに」)

●まで

体言または用言の連体形を承ける。格助詞「の」「に」と共に用いるときは、格助詞「の」「に」の上に位置する。「まで」は一つの時点で事が始まり、それが次第に進行して行き、ある極限的な状態に到る意を示す語であるが、程度にも用いられて、ある限度に達する意を表わす。「いづれの日までわが恋ひをらむ」とは、現在の恋の状態が、このまま、いつを限度として進行するのかを疑問に思い、嘆く意であり、「楚(しもと)取る里長(さとをさ)が声は寝屋戸まで来立ち呼ばひぬ」とあれば、憎むべき税吏の声が、次第に近づいて来て、ついに我が家の戸口に至って大声で叫ぶ意である。奈良時代の例では、「までに」として用いる場合が少なくない(1)。

平安時代になると、女流文学の中には、「…と思われるほどに」と訳されるような、程度を表わすものが多くなる。そして、形容詞連体形を承ける例が多い(2)。(中略)

(1)都まで送り申して飛びかへるもの」〈万八七六〉「降る雪の白髪までに大君に仕へまつれば尊くもあるか」〈万三九二二〉「天地と久しきまでに万代に仕へまつらむ黒酒(くろき)白酒(しろき)を」〈万四二七五〉 (2)「皇子のおよすげもておはする御かたち心ばへ、有難くめづらしきまで見え給ふを」〈源氏・桐壺〉「いと恥かしくまばゆきまで清らなる人にさし向かひたるよ」〈源氏・浮舟〉(後略)

百人一首の現代語訳と文法解説はこちらで確認

こちらは小倉百人一首の現代語訳一覧です。それぞれの歌の解説ページに移動することもできます。

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解 教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる!

教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる! 古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP

古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP 高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?

高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?