はなのいろは移りにけりな徒らにわがみ世にふるながめせし間に

小倉百人一首から、小野小町の和歌に現代語訳と品詞分解をつけて、古文単語の意味や、助詞および助動詞の文法知識について整理しました。

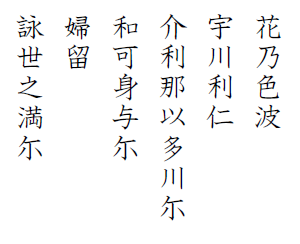

また、くずし字・変体仮名で書かれた江戸時代の本の画像も載せております。

ふだん我々が使っている字の形になおした(翻刻と言う)ものと、ひらがなのもとになった漢字(字母)も紹介しておりますので、ぜひ見比べてみてください。

目次

原文

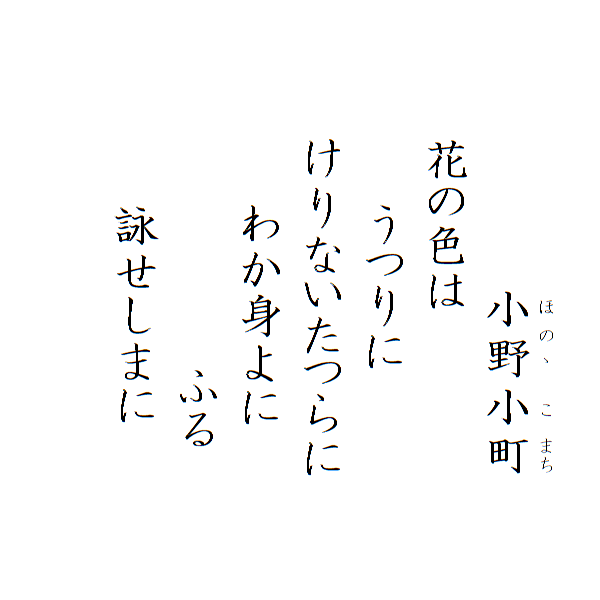

百人一首(9)花の色は移りにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに

国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541162

翻刻(ほんこく)(普段使っている字の形になおす)

百人一首(9)花の色は移りにけりないたづらに我が身世にふるながめせしまに

釈文(しゃくもん)(わかりやすい表記)

小野小町

花の色は 移りにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせし間に

字母(じぼ)(ひらがなのもとになった漢字)

百人一首(9)はなのいろは移りにけりないたづらにわが身世にふるながめせしまに

現代語訳(歌意)・文法解説

花の色はおとろえてしまったなあ。私がこの世でむなしく過ごしている間に、というわけではないけれど、降り続く長雨をぼんやりと見ながら物思いにふける間に。

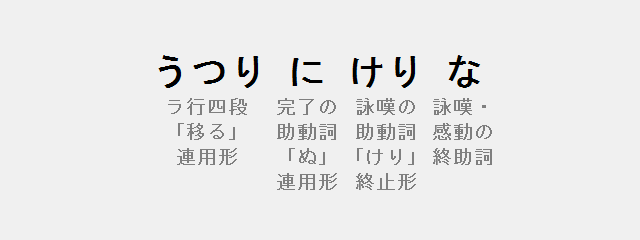

うつりにけりな

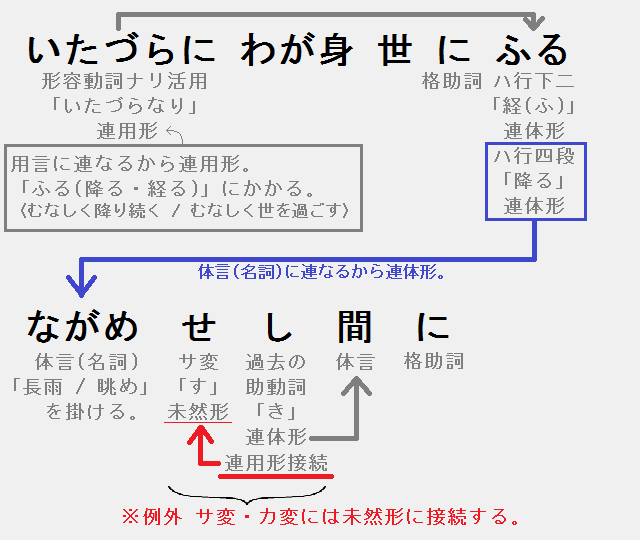

いたづらに我が身よにふるながめせし間に

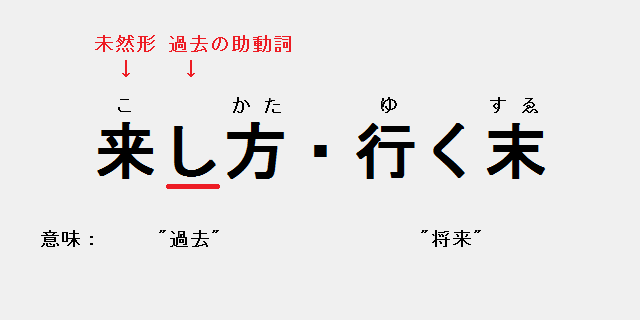

※連用形接続の助動詞「き」が、サ変動詞「す」およびカ変動詞「来(く)」に接続するときは、例外的に未然形に接続します。「せし」「せしか」「こし」「こしか」の形でまとめて覚えておくと便利です。「過去」を意味する「来し方(こしかた)」という言葉もあります。

こしかた・ゆくすゑ

※助動詞は「古典の助動詞の活用表の覚え方」にまとめました。

※サ変・カ変の活用は「古典の動詞の活用表の覚え方」でご確認ください。

語釈(言葉の意味)

※特記のないかぎり『岩波 古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編集、岩波書店、1990年)による。

はな【花】

「国語」の時間に古典を初めて習った頃、「花」といえば「桜」のことだと何となく教えられ自分も納得していた。しかし、その後、古典文学を専門に研究するようになると、そうではないことがすぐにわかった。教育現場での常識が学問世界の常識と異なることは多い。「春立てば花とや見らむ白雪のかかれる枝に鶯ぞ鳴く」(古今集・春上・素性)「春やとき花や遅きと聞きわかむ鶯だにも鳴かずもあるかな」(同・言直)などの「花」が「梅」であることは否定できまい。それに対して「ひさかたの光のどけき春の日に静心なく花の散るらむ」(古今集・春下・友則、百人一首)など「桜の花」をいう場合は当然多いが、「緑なるひとつ草とぞ春は見し秋は色々の花にぞありける」(古今集・秋上・読人不知)のように野の草花についても言い、「植ゑし植ゑば秋なき時や咲かざらむ花こそ散らめ根さへ枯れめや」(古今集・秋下・業平)のように「菊」について言う場合もあったのである。しかしその一方、「雪」を見て連想したり鶯が飛び来って鳴いたりする「花」は梅であり、最も「散る」を惜しむのは「桜」であり、前栽掘りに野に出かけるのは秋の「千種(ちぐさ)」の花であり、寒さにうつろいつつも根にすべてを託すのは「菊」であるというように、そのよみぶりと分担はおのずからに決まっていたのである。

『歌枕 歌ことば辞典』片桐洋一、笠間書院、1999年

●はな【花】

➊①草木の花。「橘は実さへ―さへその葉さへ」〈万一〇〇九〉。「春べは―かざし持ち」〈万三八〉

花の色

「作者の容色を掛けるとする説もある。」(出典:『新日本古典文学大系 古今和歌集』小島憲之・新井栄蔵、岩波書店、1989年、49ページ)

いたづら【徒ら】

《当然の期待に反して、無為・無用で、何の役にも立たないことが原義》

①なにもすることがない状態。ひま。「時の盛りを―に過ぐしやりつれ(スゴシタノデ)」〈万三九六九〉。「船も出さで―なれば〔歌ヲヨム〕」〈土佐一月十八日〉。「又―に、いとまありげなる博士ども召し集めて〔文作リナドスル〕」〈源氏賢木〉

ふる

(※動詞「降る」・「経(古)る」を掛ける。)

●ふ・り【降り】

〘四段〙雨・雪などが空から落ちて来る。「風まじり雨―・る夜の」〈万八九二〉。「ぬばたまのわが黒髪に―・なづむ天の露霜取れば消につつ」〈万一一一六〉。「霧いたう―・りて」〈源氏賢木〉

●ふ・り【旧り・古り】

〘上二〙

①時がたって古くなる。さびれる。「あをによし奈良の都は―・りぬれど」〈万三九一九〉

②年を取る。老いる。「―・りにし嫗(おみな)にしてやかくばかり恋に沈まむ手童の如」〈万一二九〉

ながめ

(※動詞「眺む」と「長雨」を掛ける。)

●ながむ【眺む】

現代語の「眺める」とは違って、ぼんやりと戸外に目をやりながら物思いにふけることをいう。(中略)

ところで、「ながめつつ人待つ宵の呼子鳥(よぶこどり)いづかたへとかゆきかへるらむ」(後撰集・恋五・寛湛法師母)のように、外を見出しながら宵にかよってくる男を待って、所在なげにぼんやりとしているのが「ながむ」であることによっても類推されるように、「ながむ」は「つれづれ」(※物事が長く続くこと。退屈なこと。 引用者補)という語とともによまれることが多かった。「つれづれとながむる空のほととぎすとふにつけてぞ音(ね)は鳴かれける」(後撰集・夏・読人不知)「つれづれのながめにまさる涙川袖のみ濡れて逢ふよしもなし」(古今集・恋三・敏行)のほか、和泉式部の歌などに特に多い。何も手につかず、所在なげにぼんやりと戸外に目をやる、すなわち「つれづれなる」状態でぼんやりと戸外に視線をやっている、これが「ながむ」であり「ながめ」であったのである。

ところで、右の敏行の歌や、あまりにも有名な「花の色はうつりにけりないたづらに我が身世にふるながめせし間に」(古今集・春下・小町、百人一首)など、きわめて数多くの歌が「長雨(ながめ)」と「眺め」とを掛けている。音が通じているからという理由もさることながら、長雨の所在なさが「眺め」にもつながるゆえに、掛詞として頻用されることになったのであろう。(後略)

『歌枕 歌ことば辞典』片桐洋一、笠間書院、1999年

作者:小野小町(おののこまち)について

生没年未詳でくわしい人物像もわかっていませんが、仁明天皇(にんみょうてんのう)と文徳天皇(もんとくてんのう)の時代(833~858年)の人だと考えられています。

六歌仙(ろっかせん)

小野小町は六歌仙の一人です。

六歌仙とは、905年につくられた『古今和歌集』の仮名序(漢文ではなく仮名文で書いた序文だから「仮名序」と言う)に、紀貫之(きのつらゆき)がすぐれた歌人として名前をあげた6人のことを指します。小町の歌に対する貫之の評価は次のとおりです。本文引用は『新日本古典文学大系 古今和歌集』(14ページ)によります。

哀れなる様(やう)にて、強からず。言はば、好(よ)き女(をうな)の、悩める所有るに似たり。強からぬは、女の歌なればなるべし。(※しみじみとした感じで、弱々しい。たとえて言えば、美しい女性が病気にこまっているところがあるのに似ている。弱々しい詠みぶりなのは、女性の歌だからだろう。)

六歌仙は小町のほかに、在原業平(ありわらのなりひら)、僧正遍昭(そうじょうへんじょう)、喜撰法師(きせんほうし)、大友黒主(おおとものくろぬし)、文屋康秀(ふんやのやすひで)があげられています。

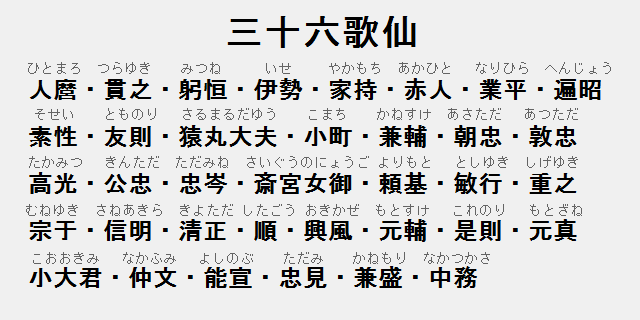

三十六歌仙(さんじゅうろっかせん)

小野小町は三十六歌仙の一人でもあります。

三十六歌仙とは、平安時代中期に藤原公任(ふじわらのきんとう)(966~1041年)がつくった『三十六人集』(『三十六人撰』とも言う)にもとづく36人のすぐれた歌人のことです。

人麿・貫之・躬恒・伊勢・家持・赤人・業平・遍昭・素性・友則・猿丸大夫・小町・兼輔・朝忠・敦忠・高光・公忠・忠岑・斎宮女御・頼基・敏行・重之・宗于・信明・清正・順・興風・元輔・是則・元真・小大君・仲文・能宣・忠見・兼盛・中務

百人一首の現代語訳と文法解説はこちらで確認

こちらは小倉百人一首の現代語訳一覧です。それぞれの歌の解説ページに移動することもできます。

ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ(紀友則)

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解 教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる!

教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる! 古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP

古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP 高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?

高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?