御垣守衛士のたく火の夜はもえ昼は消えつつものをこそ思へ

小倉百人一首から、大中臣能宣朝臣の和歌に現代語訳と品詞分解をつけて、古文単語の意味や、助詞および助動詞の文法知識について整理しました。

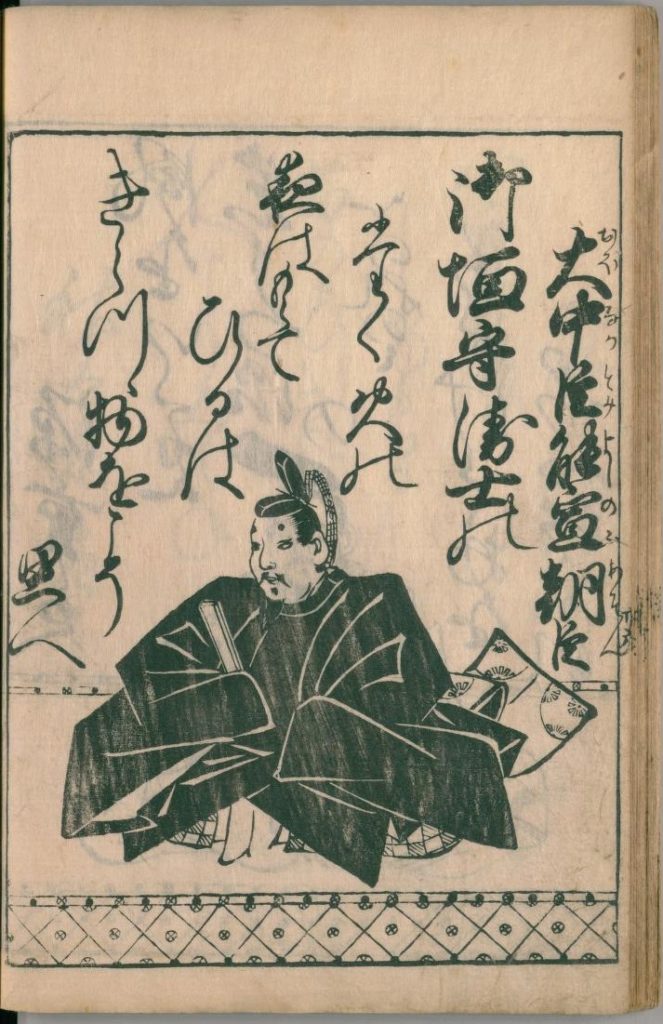

また、くずし字・変体仮名で書かれた江戸時代の本の画像も載せております。

ふだん我々が使っている字の形になおした(翻刻と言う)ものと、ひらがなのもとになった漢字(字母)も紹介しておりますので、ぜひ見比べてみてください。

目次

原文

百人一首(49)みかきもり衛士のたく火の夜はもえ昼は消えつつものをこそ思へ

国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541162

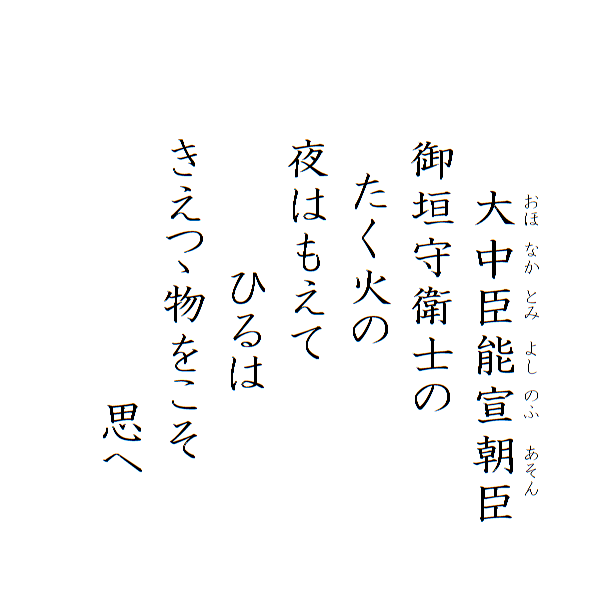

翻刻(ほんこく)(普段使っている字の形になおす)

百人一首(49)みかきもり衛士のたく火の夜はもえ昼は消えつつものをこそ思へ

釈文(しゃくもん)(わかりやすい表記)

大中臣能宣朝臣

みかきもり 衛士の焚く火の 夜は燃え 昼は消えつつ 物をこそ思へ

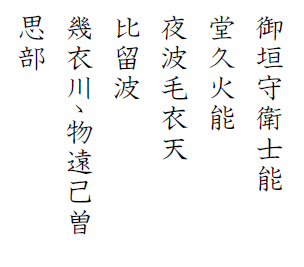

字母(じぼ)(ひらがなのもとになった漢字)

百人一首(49)みかきもり衛士のたく火の夜はもえ昼は消えつつものをこそ思へ

現代語訳(歌意)・文法解説

※この和歌の題やよまれた事情はあきらかでない。

内裏(だいり)の御垣守(みかきもり)である衛士(えじ)の焚(た)く火のように、夜は恋の思いに燃えて、昼は心も消え入りそうになって、毎日のように思いわずらっていることだ。

御垣守(みかきもり)衛士のたく火の夜はもえ昼は消えつつものをこそ思へ

※「焚く火の」の「の」は、連用修飾(または比喩)の用法で、「~のように」の意味を表します(例:「岩にせかるる滝川の」・「山鳥の尾のしだり尾の」など)。助詞の解説は「古典の助詞の覚え方」にまとめましたのでご確認ください。

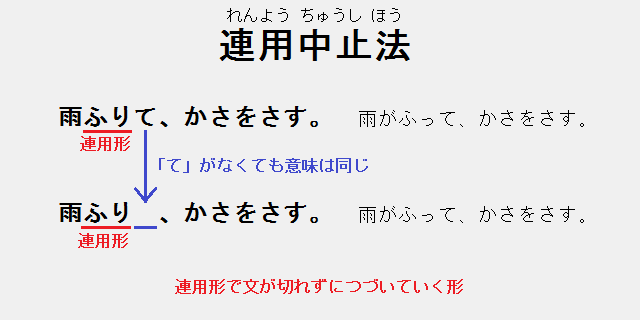

※連用中止法(れんようちゅうしほう)。「燃え」は、「燃えて」のように接続助詞「て」を補っても意味は変わりません。文が途切れずに続いていくときに使われます。

連用中止法

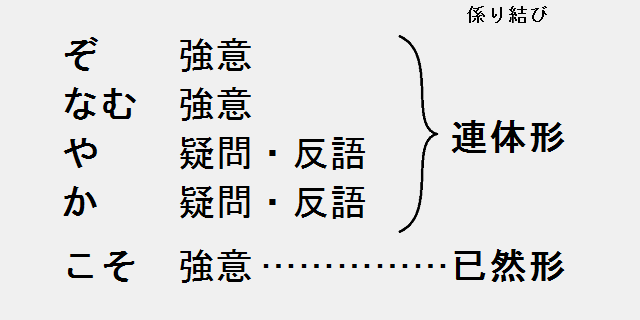

※係助詞「こそ」は已然形で結びます。係り結びは「ぞ・なむ・や・か=連体、こそ=已然形」とまとめて覚えます。

係助詞:ぞ・なむ・や・か・こそ

※「燃ゆ」「消ゆ」はヤ行動詞(※ヤ行:ヤ・イ・ユ・エ・ヨ)。ア行動詞は種類が少なく、「得(う)」・「心得(こころう)」・「所得(ところう)」などの例が見られるのみです。動詞の活用は「古典の動詞の活用表の覚え方」をご覧ください。

語釈(言葉の意味)

※特記のないかぎり『岩波 古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編集、岩波書店、1990年)による。

詞書(ことばがき)

※詞書とは、和歌がよまれた事情を説明した短い文のことで、和歌の前につけられます。

題不知(だいしらず)(※和歌の題やよまれた事情が明らかでないこと。)

※詞書の引用は『新日本古典文学大系 金葉和歌集 詞花和歌集』(川村晃生・柏木由夫・工藤重矩、1989年、岩波書店、287ページ)によります。

みかきもり

●みかき【御垣】

神社・皇居の垣。「宮垣(みかき)崩(やぶ)るれども造らず」〈紀仁徳二年〉

●―もり【御垣守】

皇居の諸門を警固する人。衛士〈ゑじ〉。「外重(とのへ)守(も)る身の―」〈古今一〇〇三〉

○御垣守

「守る」(もる)とする伝本(でんぽん)もある。(『新日本古典文学大系 金葉和歌集 詞花和歌集』287ページ)

ゑじ【衛士】

諸国の軍団から選抜し、衛士府(のちに衛門府)に配当された兵士。公事(くじ)の雑役や御殿の清掃に従事し、庭火を焚いた。「車駕出行には兵衛・―先づ按行せよ」〈宮衛令〉。「御垣もる―のたく火の夜は燃え昼は消えつつ物をこそ思へ」〈詞花二二四〉

焚く火の

(※焚く火のように)

消えつつ

死ぬほどの思い。「音にのみきくの白露夜(よる)はおきて昼は思ひにあへず消(け)ぬべし」(古今・恋一・素性)。(『新日本古典文学大系 金葉和歌集 詞花和歌集』287ページ)

○あへずけぬべし

「け(消)」は、露などが消えるの意と死ぬ意を掛ける。名義抄(みょうぎしょう)「消・死・滅 キユ」(『新日本古典文学大系 古今和歌集』小島憲之・新井栄蔵、岩波書店、1989年、153ページ)

※古今集の歌の訳 … あの人をうわさにだけ聞いていて、あの名高い菊の白露が、夜の間は葉の上に置きながら、昼になると日の光に耐えられずに消えてしまうように、私は、夜は寝られずにずっと起きていて、昼は恋の思いに死んでしまいそうです。

つつ

(※~ながら。何度も~して。)

もの

●もの【物・者】

一〘名〙

➊物体・物品などを一般的にとらえて指す。「いとのきて短き―の端(はし)切ると言へるが如く」〈万八九二〉。「みどり児の乞ひ泣くごとに取り与ふる―し無ければ」〈万二一〇〉。「内蔵寮(くらづかさ)納殿(をさめどの)の―(品物)をつくして、いみじうせさせ給ふ」〈源氏桐壺〉。「さるは、たよりごとに―(贈物)も絶えず得させたり」〈土佐二月十六日〉。「散るまでも我が―にして花は見てまし」〈後撰一〇一〉

➌《対象の性質や状態が、はっきりとは言えないが、ともかく意識の対象となる存在》

①いろいろの状態・事態。「ねもころに―や悲しききりぎりす草のやどりにこゑたえず鳴く」〈後撰二五八〉。「右近は―も覚えず、君につと添ひ奉りて、わななき死ぬべし」〈源氏夕顔〉

●ものおも・ひ ‥オモイ 【物思ひ】

一〘四段〙

胸のうちで思いにふける。物ごとを、悩み煩う。「春山の霧に惑(まと)へる鶯も我にまさりて―・はめや」〈万一八九二〉

二〘名〙

思い悩むこと。心配すること。「光なき谷には春もよそなれば咲きてとく散る―もなし」〈古今九六七〉。「―絶ゆまじき身かなと思ふ」〈和泉式部日記〉

百人一首の現代語訳と文法解説はこちらで確認

こちらは小倉百人一首の現代語訳一覧です。それぞれの歌の解説ページに移動することもできます。

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解 教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる!

教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる! 古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP

古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP 高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?

高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?