たれをかも知る人にせむ高砂の松もむかしの友ならなくに

小倉百人一首から、藤原興風の和歌に現代語訳と品詞分解をつけて、古文単語の意味や、助詞および助動詞の文法知識について整理しました。

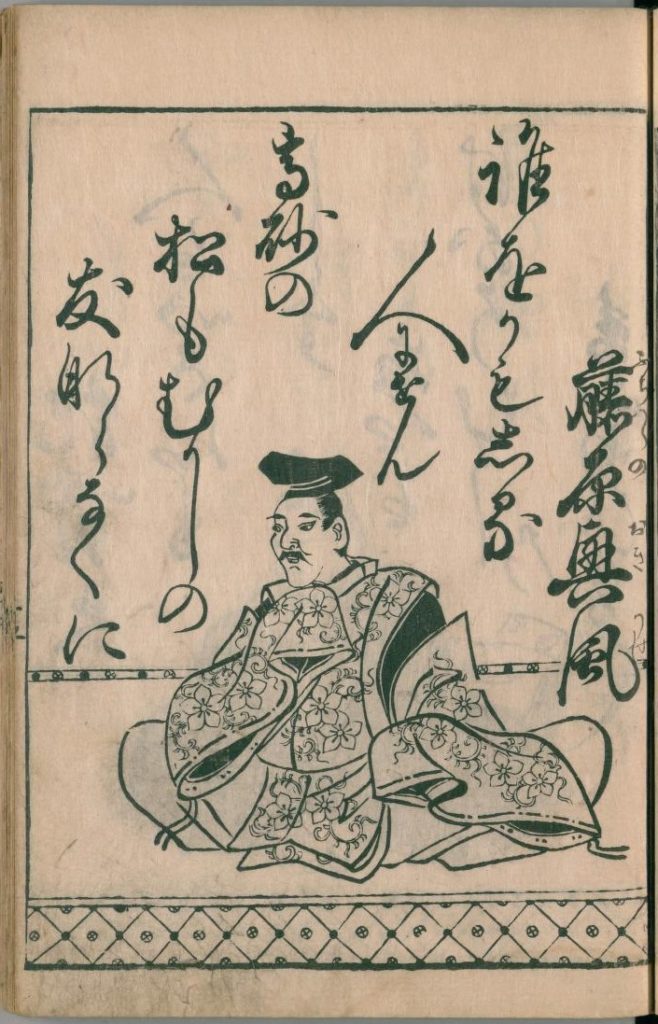

また、くずし字・変体仮名で書かれた江戸時代の本の画像も載せております。

ふだん我々が使っている字の形になおした(翻刻と言う)ものと、ひらがなのもとになった漢字(字母)も紹介しておりますので、ぜひ見比べてみてください。

目次

原文

百人一首(34)誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに

国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541162

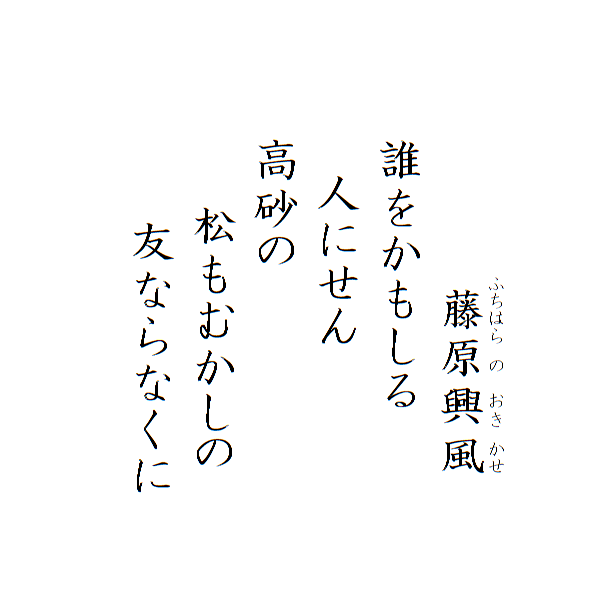

翻刻(ほんこく)(普段使っている字の形になおす)

百人一首(34)誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに

釈文(しゃくもん)(わかりやすい表記)

藤原興風

誰をかも 知る人にせむ 高砂の 松も昔の 友ならなくに

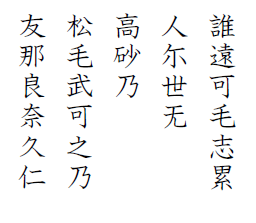

字母(じぼ)(ひらがなのもとになった漢字)

百人一首(34)誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに

現代語訳(歌意)・文法解説

いったい誰を本当の友人にしようか。あの高砂の松も古いとはいえ、昔からの私の友人というわけではないのだ。

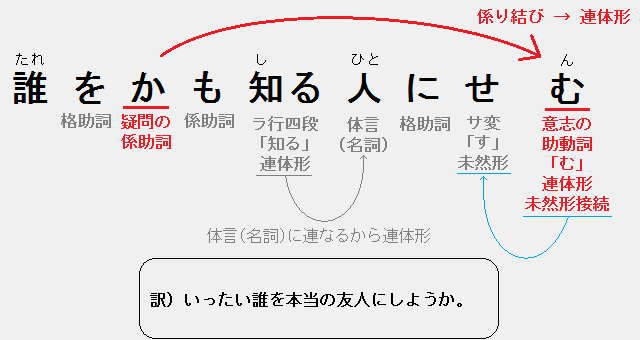

たれをかも知る人にせむ

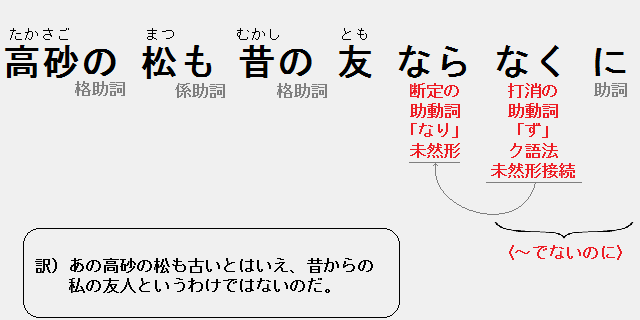

高砂の松も昔の友ならなくに

※二句切れ(にくぎれ)。係り結びや終止形のところで、和歌の意味の切れ目となる場合が多いです。

※係助詞と係り結びに関しては「古典の助詞の覚え方」にまとめてあります。

※「なくに」は「~でないのに」と訳します。「に」は、格助詞、接続助詞、断定「なり」の連用形など、諸説あります。

※未然形接続の助動詞は、「る・らる・す・さす・しむ・ず・じ・む・むず・まし・まほし・ふ・ゆ」の13種類です。そのほかの助動詞は「古典の助動詞の活用表の覚え方」をご覧ください。

語釈(言葉の意味)

※特記のないかぎり『岩波 古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編集、岩波書店、1990年)による。

か

(※疑問の係助詞。係り結びは連体形。)

知る人

心の通じる人、親友の意。(『新日本古典文学大系 古今和歌集』小島憲之・新井栄蔵、岩波書店、1989年、274ページ)

たかさご【高砂】

一般的には播磨国の歌枕として、今の兵庫県高砂市のこととする。高砂は本来加古川(かこがわ)の河口にできた三角洲で、「たか・いさご(高砂)」が約されたものかといわれている。しかし、和歌でよまれる場合は、本来的には、固有名詞ではなく普通名詞として小高い丘をいったようである。「高砂の尾上(をのへ)」と続けるのもそのためであり、『後撰集』にある素性法師の歌「山守(やまもり)は言はば言はなむ高砂の尾上(をのへ)の桜折りてかざさむ」が京都の花山にてよんだ歌であることによってもそれはわかる。なお、このことは『俊成髄脳』『奥義抄』『袖中抄』などの平安期の歌学書がすでに指摘しているところである。

それでは、播磨国の地名として高砂をよんだ最初の歌は何か。「身のいたづらになりはてぬることを思ひなげきて、播磨にたびたびかよひはべりけるに、高砂の松を見て」という詞書を持つ『後拾遺集』雑三・藤原義定の「我のみと思ひこしかど高砂の尾上の松もまだ立てりけり」がそれだともいえようが、早く『古今集』の仮名序に「高砂・住の江の松も相生のやうにおぼえ(※高砂の松も、住の江の松も、一つの根から二つの幹が生えて、一緒に成長するように思われて 引用者補)」と「住の江」と対照させている「高砂」はすでに地名であったと思わざるを得ないのである。

この『古今集』仮名序が言うように「高砂」の場合でも「高砂の尾上」の場合でも、「松」をよむことが多く、「かくしつつ世をや尽くさむ高砂の尾の上に立てる松ならなくに」(古今集・雑上・読人不知)「誰をかも知る人にせむ高砂の松も昔の友ならなくに」(古今集・雑上・興風、百人一首)など、常緑樹の松に託して不変のイメージを表現するのが普通であった。今も結婚式などで謡われることの多い謡曲「高砂」は世阿弥の作であるが、前掲の『古今集』仮名序の「高砂・住の江の松も相生のやうにおぼえ」によって松の寿命の長さを称して人の世を寿(ことほ)ぐことをテーマにしたものである。(後略)

『歌枕 歌ことば辞典』片桐洋一、笠間書院、1999年

▽「『高砂の松』は、かな序(一〇頁)では親しさをいう景物」(『新日本古典文学大系 古今和歌集』274ページ)

▽「高砂の松こそ…古きことを語らふべきと思ふに、それも又昔の友ならねば…といふにや」(両度聞書)。(『新日本古典文学大系 古今和歌集』274ページ)

なくに

〘連語〙

《打消の助動詞ズのク語法ナクと助詞ニとの複合》

…でないのに。「明日香川川淀(かはよど)去らず立つ霧の思ひ過ぐべき恋にあら―」〈万三二五〉。「花だにもまだ咲か―うぐひすの鳴く一声を春と思はむ」〈後撰三六〉

作者:藤原興風(ふじわらのおきかぜ)について

生没年未詳。藤原興風の生まれた年と死んだ年はよくわかっていません。

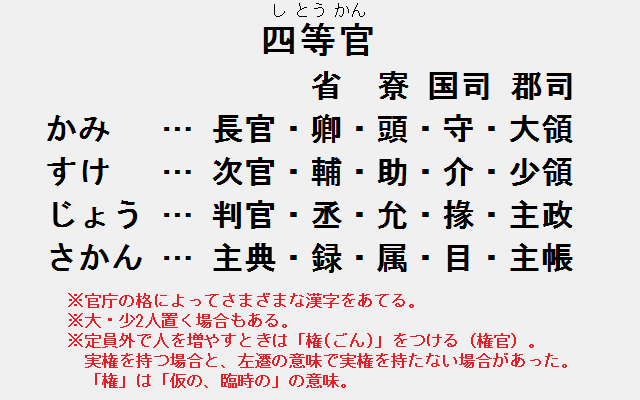

官位はあまり高くありませんでした。昌泰(しょうたい)3年(900)に相模掾(さがみのじょう)、延喜(えんぎ)14年(914)に下総権大掾(しもうさのごんのだいじょう)になりました。

「じょう」とは、官庁の幹部を「かみ・すけ・じょう・さかん」の4階級に分けたなかの、上から3番目の地位です。相模はいまの神奈川県、下総はいまの千葉県です。

四等官(かみ・すけ・じょう・さかん)

上総・下総

興風は、『寛平御時后宮歌合』(かんぴょうのおおんとき きさいのみや うたあわせ)にも歌が残っているので、宇多(うだ)天皇の周辺で和歌をよくよんだ人物と思われます。

※『寛平御時后宮歌合』は、宇多天皇の母親(すなわち光孝天皇の后)の班子(はんし)が主催した歌合(うたあわせ)(左右にわかれて和歌の優劣をきそう遊び)です。

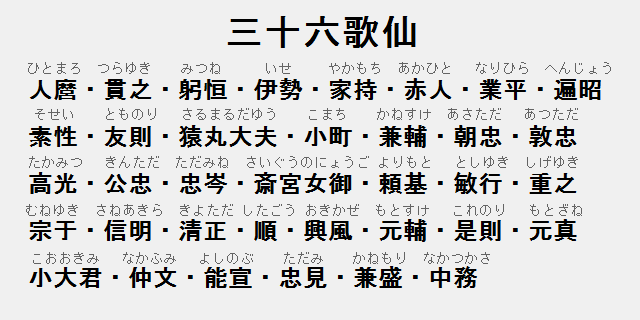

三十六歌仙(さんじゅうろっかせん)

藤原興風は三十六歌仙の一人にあげられます。

三十六歌仙とは、平安時代中期に藤原公任(ふじわらのきんとう)(966~1041年)がつくった『三十六人集』(『三十六人撰』とも言う)にもとづく36人のすぐれた歌人のことです。

人麿・貫之・躬恒・伊勢・家持・赤人・業平・遍昭・素性・友則・猿丸大夫・小町・兼輔・朝忠・敦忠・高光・公忠・忠岑・斎宮女御・頼基・敏行・重之・宗于・信明・清正・順・興風・元輔・是則・元真・小大君・仲文・能宣・忠見・兼盛・中務

百人一首の現代語訳と文法解説はこちらで確認

こちらは小倉百人一首の現代語訳一覧です。それぞれの歌の解説ページに移動することもできます。

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解 教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる!

教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる! 古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP

古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP 高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?

高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?