なげきつつひとりぬる夜の明くる間はいかに久しきものとかは知る

小倉百人一首から、右大将道綱母の和歌に現代語訳と品詞分解をつけて、古文単語の意味や、助詞および助動詞の文法知識について整理しました。

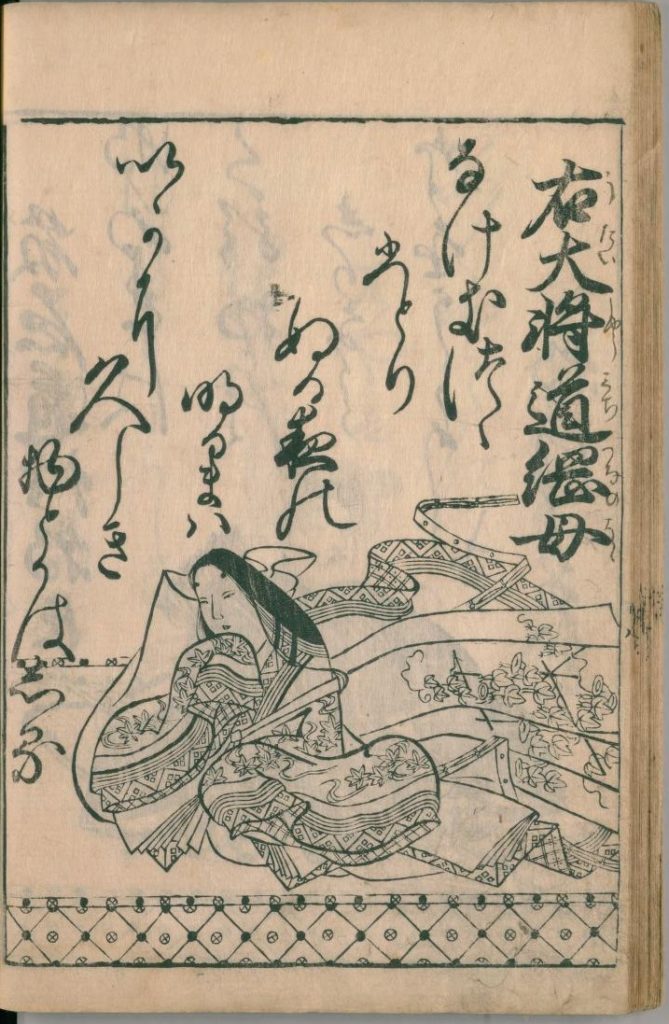

また、くずし字・変体仮名で書かれた江戸時代の本の画像も載せております。

ふだん我々が使っている字の形になおした(翻刻と言う)ものと、ひらがなのもとになった漢字(字母)も紹介しておりますので、ぜひ見比べてみてください。

目次

原文

嘆きつつひとり寝る夜の明くる間はいかにひさしきものとかはしる

国立国会図書館デジタルコレクション

http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2541162

翻刻(ほんこく)(普段使っている字の形になおす)

嘆きつつひとり寝る夜の明くる間はいかにひさしきものとかはしる

釈文(しゃくもん)(わかりやすい表記)

右大将道綱母

嘆きつつ ひとり寝る夜の 明くる間は いかに久しき ものとかは知る

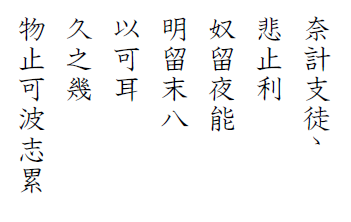

字母(じぼ)(ひらがなのもとになった漢字)

嘆きつつひとり寝る夜の明くる間はいかにひさしきものとかはしる

現代語訳(歌意)・文法解説

※藤原兼家(かねいえ)がやってきたときに、門をおそくに開けたところ、「立ちくたびれた」と外から言ってよこしたので、よんだ歌。

あなたが来ないのを嘆きながら、一人で寝る夜が明けるまでの間は、どれほど長いものなのか、あなたは知っているだろうか、いや、知らないだろう。

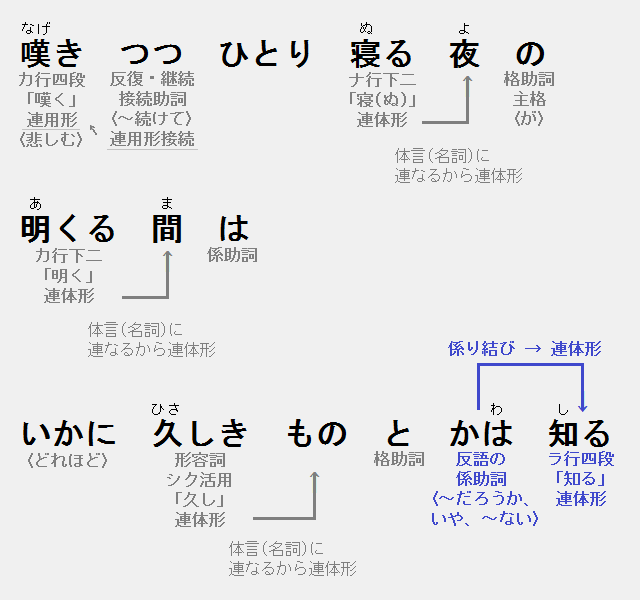

嘆きつつひとり寝る夜の明くる間はいかにひさしきものとかはしる

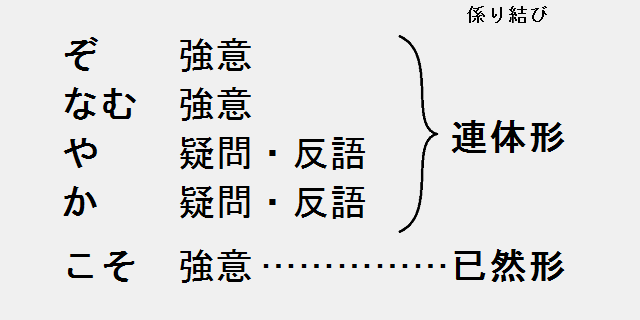

※「やは・かは・めや」は反語の意味なので、まとめて覚えます。係助詞の係り結びは「ぞ・なむ・や・か=連体、こそ=已然形」です。

係助詞:ぞ・なむ・や・か・こそ

そのほかの助詞の解説は「古典の助詞の覚え方」をご覧ください。

▽蜻蛉日記(かげろうにっき)・上・天暦九年(九五五)十月条。大鏡・兼家伝。(『新日本古典文学大系 拾遺和歌集』小町谷照彦、岩波書店、1990年、261ページ)

語釈(言葉の意味)

※特記のないかぎり『岩波 古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編集、岩波書店、1990年)による。

詞書(ことばがき)

※詞書とは、和歌のよまれた事情を説明する短い文のことで、和歌の前に置かれます。

入道摂政まかりたりけるに、門を遅く開けければ、立ちわづらひぬと言ひ入れて侍ければ(※藤原兼家がやってきたときに、門をおそくに開けたところ、「立ちくたびれた」と外から言ってよこしたので、よんだ歌。)

※詞書の引用は『新日本古典文学大系 拾遺和歌集』(261ページ)によります。

つつ

(※ながら)

あくる間

夜が「明く」に、戸を「開く」を掛ける。(『新日本古典文学大系 拾遺和歌集』261ページ)

ひさし

(※長い)

かは

(※反語の係助詞「~だろうか、いや、…ない」)

百人一首の現代語訳と文法解説はこちらで確認

こちらは小倉百人一首の現代語訳一覧です。それぞれの歌の解説ページに移動することもできます。

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解 教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる!

教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる! 古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP

古文の参考書:おすすめの古典文法のテキストで読解力UP 高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?

高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?