『沙石集』から「天徳の歌合」(兼盛と忠見)の内容を、原文を品詞分解して助動詞や敬語などの文法解説をつけながら現代語訳します。「歌ゆえに命を失う事」に見られる二人の和歌は小倉百人一首にも収められておりますので、興味のある方は百人一首の現代語訳一覧もご覧ください。

目次

「歌ゆゑに命を失ふ事」あらすじ解説

天徳4年(960年)3月30日の歌合せで、平兼盛と壬生忠見が「初めの恋」という題で歌をよみ、その出来栄えを競ったが、どちらも素晴らしかったので審判係は勝敗をつけられなかった。そこで、審判係はそばにいた天皇の意向をうかがうと、兼盛の歌を気に入った様子だったので、兼盛の歌を勝ちとした。負けた忠見は落胆のあまり食欲を失って病床に伏し、ついに死んでしまった。

「歌ゆゑに命を失ふ事」原文・品詞分解・文法解説・現代語訳

※略号として、(古)は『岩波 古語辞典 補訂版』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編集、岩波書店、1990年)を、(全)は『新編日本古典文学全集 沙石集

』(小島孝之、小学館、2001年)を表します。

歌故に命を失ふ事

訳)歌のために命を失うこと

天徳の歌合の時……

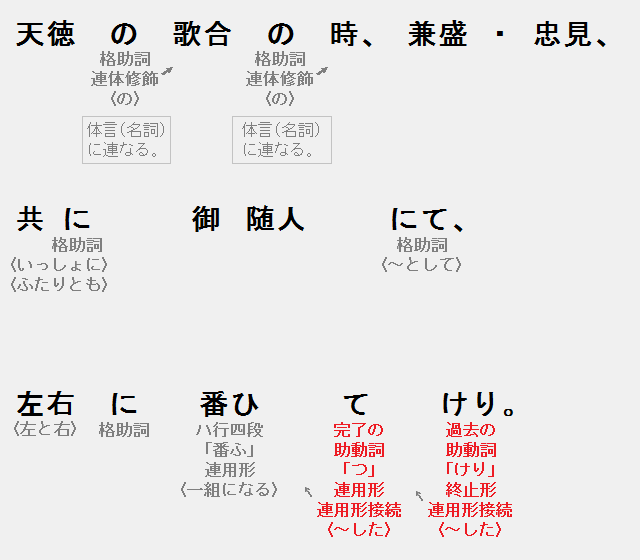

訳)一、天徳四年の歌合せの時、兼盛と忠見がふたりとも御随人として左右に一対となった。

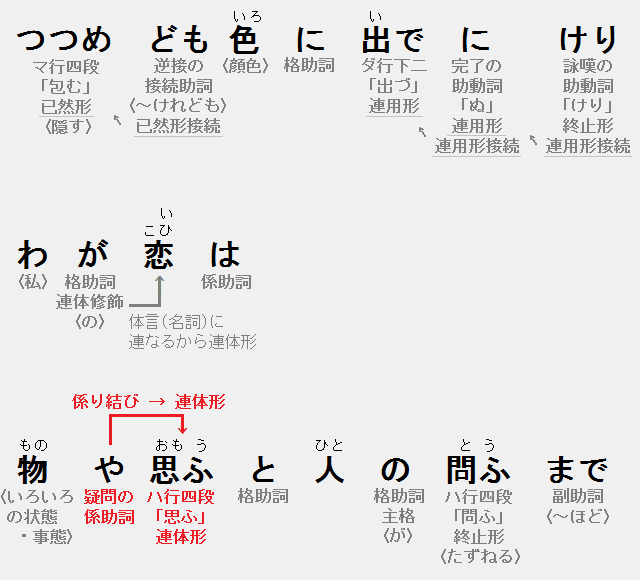

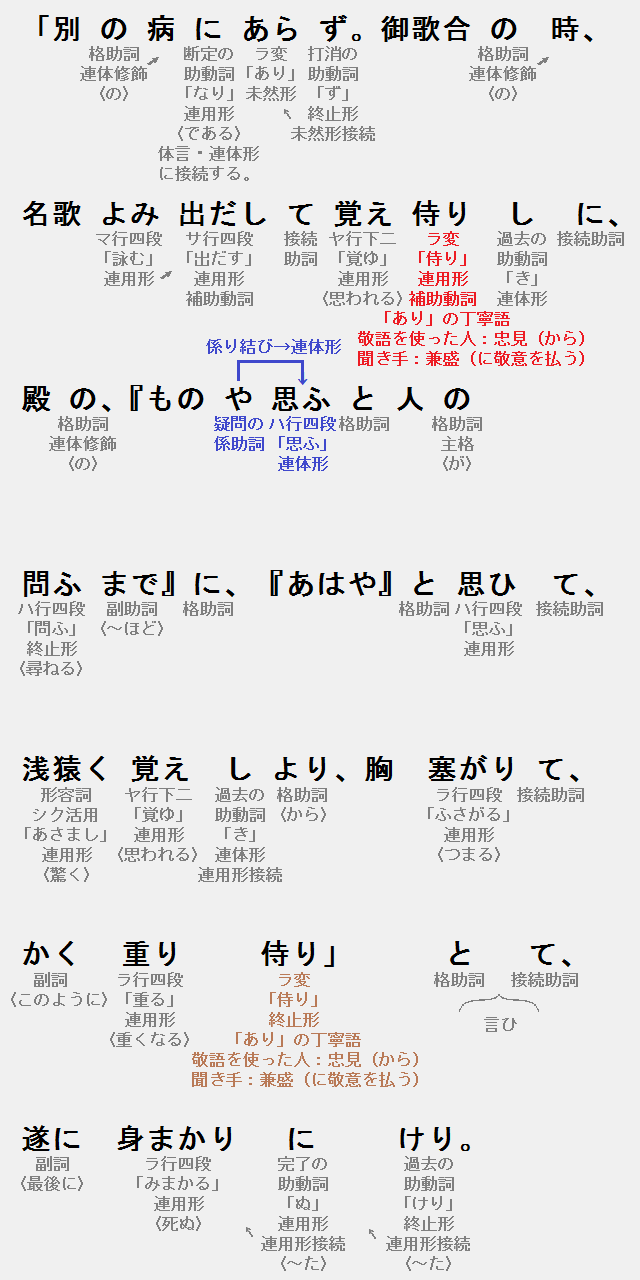

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解1

| 天徳の歌合 | 天徳四年(960)三月三十日の村上天皇の内裏で行われた歌合。以後の晴儀歌合の規範となった。(全)289ページ |

| 歌合せ | 平安・鎌倉時代の文学的遊戯の一。和歌を作る人人を左右に分け、その詠んだ歌を左右一首ずつ組み合わせて、判者が審判して勝負をきめる。平安初期以来宮廷・貴族のあいだに流行し、女手の発達、宮廷和歌の発展に大きい役割を果した。(古) |

| 兼盛 | 平兼盛。筑前守平篤行の子。従五位上駿河守に至る。正暦元年(990)没。家集に『兼盛集』がある。『後撰集』以下に入集。享年未詳。(全)289ページ |

| 忠見 | 壬生忠見。平安中期の歌人。忠岑の子。卑官であったが歌才の評価は高かった。『後撰集』以下に入集。生没年未詳。(全)289ページ |

| 御随人 | 貴人の警護などに当る近衛府の官人。(全)289ページ →ずいじん【随身】 ①貴人の外出の際、勅宣をこうむり、剣を帯び、弓矢を持って随従した、内舎人や衛府の舎人。随従の人数は、上皇十四人、摂政・関白十人、大臣・大将八人、納言六人、中将・衛門・兵衛の督四人、少将・佐二人。(古) |

※「番ひてけり」の「て」は完了の助動詞、「けり」は過去の助動詞です。完了の助動詞と過去の助動詞を組み合わせて使う場合、基本的に「完了 → 過去」の順番になります。訳すときは「~てしまった」とすることが多いのですが、今回は単純に「一組になった・一対になった」と訳します。(助動詞の解説は「古文の助動詞の意味と覚え方」をご覧ください。)

初恋といふ題を給はりて……

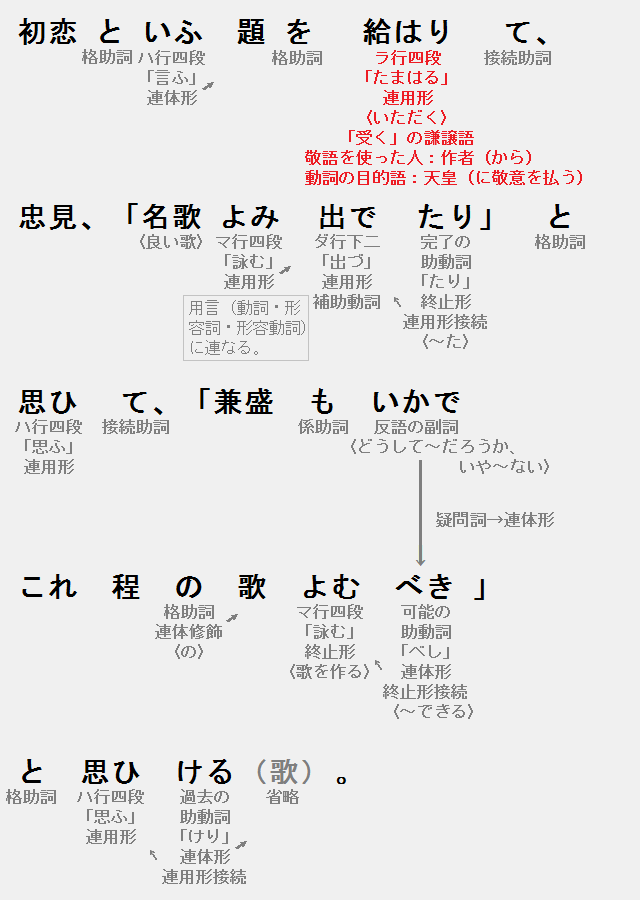

訳)「初めの恋」という題を天皇からいただいて、忠見は「素晴らしい歌ができた」と思って、「兼盛もどうしてこれほどの歌をつくれるだろうか、いや、つくれないだろう」と思った、そのような歌。

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解2

| 給はる | 「受く」の謙譲語。いただく。 |

| よみいづ | 詠みいだす。工夫して歌をつくり出す。歌をつくって人に示す。(古) |

| いかで | 反語。どうして~だろうか、いや~でない。 |

※謙譲語は、その敬語を使った人から動詞の目的語に敬意をはらいます。(参考:古文の敬語の覚え方)

※反語は否定表現の一種です。「~だろうか」という推量に、「いや、そんなことはない」という否定が続きます。

※和歌の直前の文が終止形ではなく連体形で終わる例が見られますが、これは「歌」が省略されている表現です。詞書によく見られます。(例:桜の花の散るを、よめる ひさかたの光のどけき春の日にしづ心なく花の散るらむ)

恋すてふ……

訳)「恋をしている」という私の評判は早くも立ってしまった。人知れず心ひそかに恋をしはじめたばかりだったのに。

恋すてふ我が名はまだき立ちにけり人知れずこそ思ひそめしか

※参考:百人一首の解説(41)

さて、既に御前にて講じて……

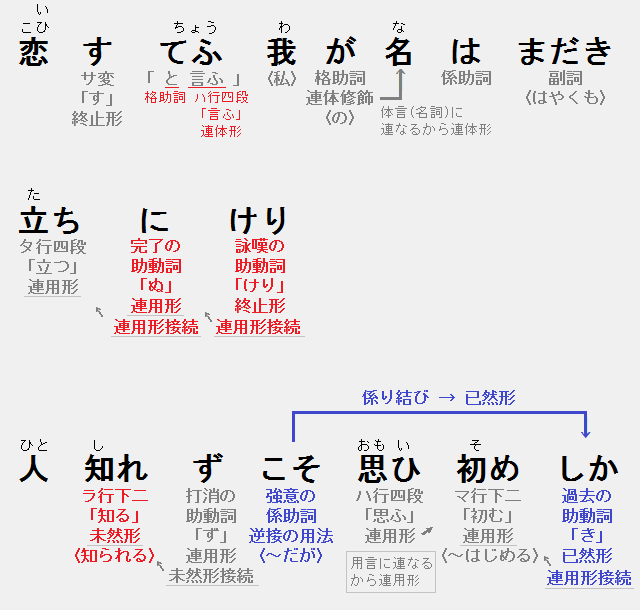

訳)そして、すでに帝の御前で和歌がよみあげられ、判定が下されようとしていたが、兼盛の歌に、

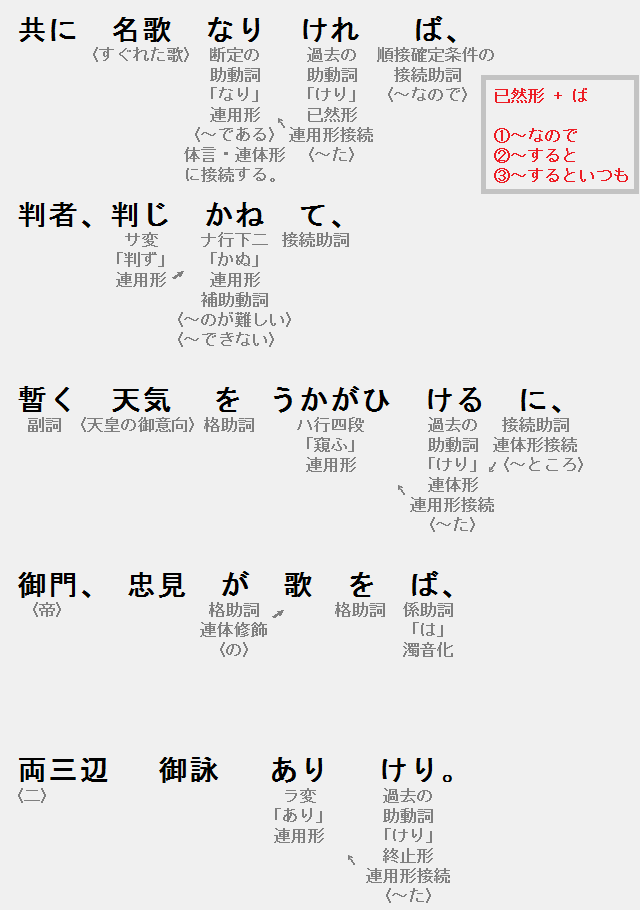

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解3

| さて | そして。 |

| 御前 | 帝の御前で詠み上げられて。帝は村上天皇。(全)289ページ |

| 講ず | 詩歌を読み上げる。披講する。 →かうじ【講師】 ③詩歌の会の時に詩歌をよみあげて披露する人。(古) →ひかう【披講】 詩歌の会で、作品を読み上げること。はじめふしをつけず、次にふしをつけて歌う。(古) |

| 判ず | 判定する。 →はんざ【判者】 物合せ・歌合せなどの折にその優劣を判定する人。(古) |

つつめども……

訳)かくしていたけれど、外にあらわれてしまった、わたしの恋は。「物思いをしているのか」と人がたずねるほどに。

つつめども色に出でにけりわが恋はものやおもふとひとのとふまで

参考:百人一首の解説(40)

| つつめども | 『拾遺集』『袋草紙』ともに初句「しのぶれど」(全)289ページ |

共に名歌なりければ……

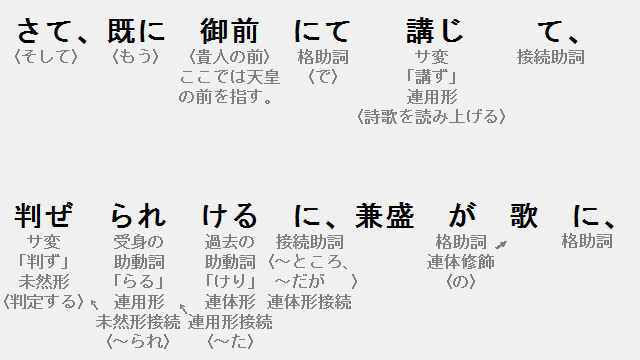

訳)ともにすぐれた歌であったので、判者は判定を下しかねて、しばらく帝のご意向をうかがっていたが、帝は忠見の歌を二、三度よみあげられた。

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解4

| 判者 | 左右の歌の優劣を判定する人。この時の判者は左大臣藤原実頼。(全)289ページ |

| 天気 | 天皇の御意向。(全)289ページ 天皇の御気色・御機嫌。天機。(古) |

| 両三辺 | 二、三度。 |

| 御詠 | 貴人が詩歌を詠み上げること。 |

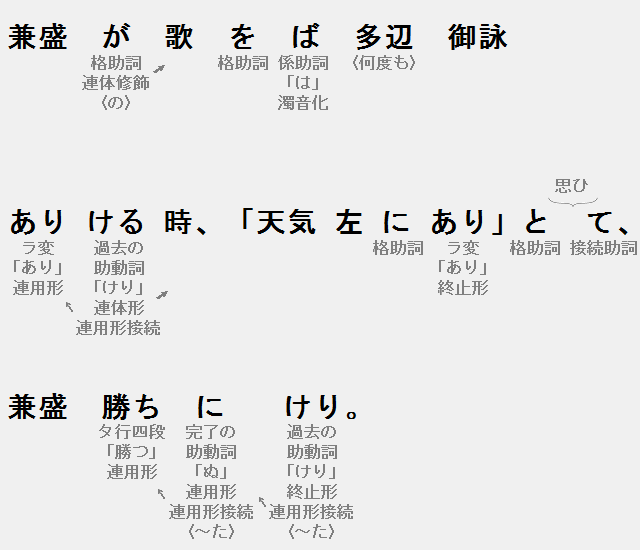

兼盛が歌をば多辺御詠ありける時……

訳)帝が兼盛の歌を何度もよみあげられた時、判者は「帝のご意向は左(兼盛)にある」と思って、兼盛が勝ちとなった。

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解5

| 多辺 | 何度も。何遍も。 |

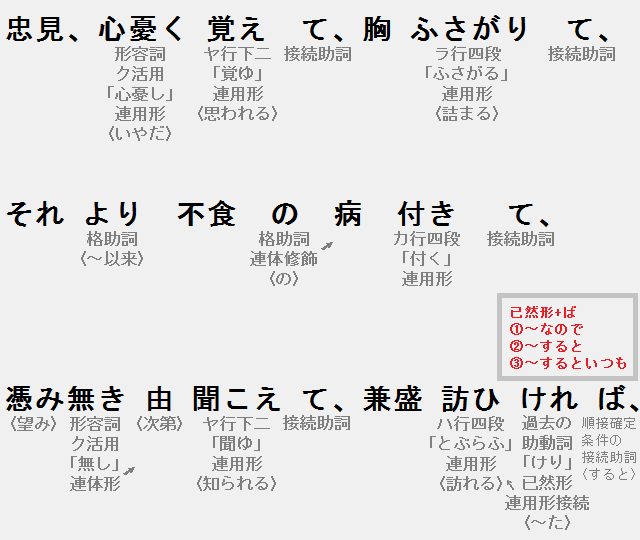

忠見心憂く覚えて……

訳)忠見はつらく思って、胸がつまるような気持ちがして、それから食欲不振の病気になり、病気が治る見込みがないことが世間に知られて、兼盛が見舞いにやってくると、

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解6

| ふさがる | →ふたがる。 つかえて、詰まる。(古) |

| 不食の病 | 食欲不振の病気。(全)289ページ |

| とぶらふ | 訪れる。 |

別の病にあらず……

訳)忠見は「病気というのは他でもありません。御歌合せの時、名歌を詠み出せたと思いましたのに、あなたの『物思いをしているのかと人がたずねるほどに』という歌を聞いて、『ああ』と驚いてから、胸がつまるようになって、このように重態になったのです」と言って、ついに亡くなってしまった。

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解7

| あはや | 驚きを表す間投詞。「ああ、負けた」と思ったこと。(全)290ページ |

| 身まかる | 死ぬ。 |

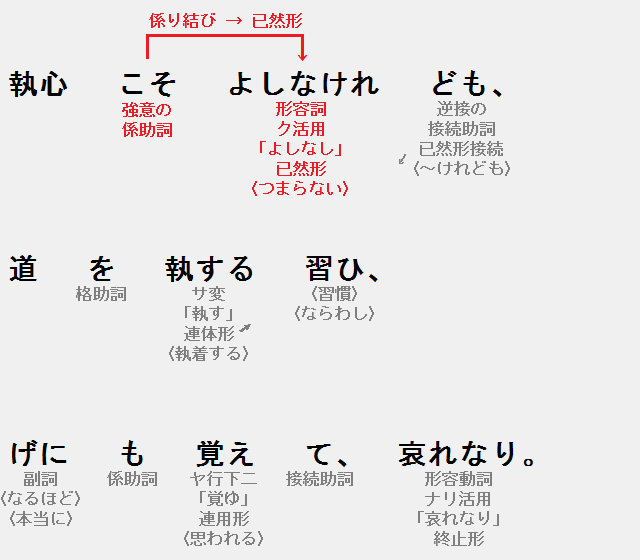

執心こそよしなけれども……

訳)事物に執着する心はつまらないことだけれども、その道に執着する習いはもっともなことだと思われて、しみじみと趣き深い。

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解8

| 執心 | 事物に執着して離れない心。(古) |

| 道 | ➋②仏道・学問・芸術などの正しい修業の道程。過程。(古) |

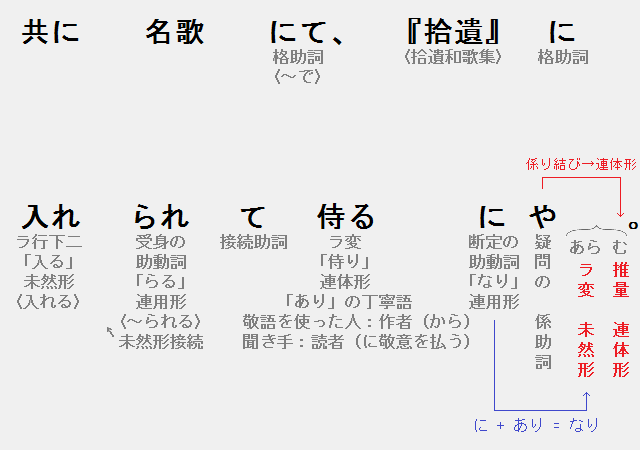

共に名歌にて……

訳)ともにすぐれた歌として、『拾遺和歌集』に入れられているのでしょうか。

『沙石集』歌ゆえに命を失う事 “兼盛と忠見”(天徳の歌合)品詞分解9

| 拾遺 | 『拾遺和歌集』。『古今和歌集』『後撰和歌集』に次ぐ勅撰和歌集。 |

「歌ゆゑに命を失ふ事」現代語訳まとめ

一、天徳四年の歌合せの時、兼盛と忠見がふたりとも御随人として左右に一対となった。

「初めの恋」という題を天皇からいただいて、忠見は「素晴らしい歌ができた」と思って、「兼盛もどうしてこれほどの歌をつくれるだろうか、いや、つくれないだろう」と思った、そのような歌。

「恋をしている」という私の評判は早くも立ってしまった。人知れず心ひそかに恋をしはじめたばかりだったのに。

そして、すでに帝の御前で和歌がよみあげられ、判定が下されようとしていたが、兼盛の歌に、

かくしていたけれど、外にあらわれてしまった、わたしの恋は。「物思いをしているのか」と人がたずねるほどに。

ともにすぐれた歌であったので、判者は判定を下しかねて、しばらく帝のご意向をうかがっていたが、帝は忠見の歌を二、三度よみあげられた。

帝が兼盛の歌を何度もよみあげられた時、判者は「帝のご意向は左(兼盛)にある」と思って、兼盛が勝ちとなった。

忠見はつらく思って、胸がつまるような気持ちがして、それから食欲不振の病気になり、病気が治る見込みがないことが世間に知られて、兼盛が見舞いにやってくると、忠見は「病気というのは他でもありません。御歌合せの時、名歌を詠み出せたと思いましたのに、あなたの『物思いをしているのかと人がたずねるほどに』という歌を聞いて、『ああ』と驚いてから、胸がつまるようになって、このように重態になったのです」と言って、ついに亡くなってしまった。

事物に執着する心はつまらないことだけれども、その道に執着する習いはもっともなことだと思われて、しみじみと趣き深い。

ともにすぐれた歌として、『拾遺和歌集』に入れられているのでしょうか。

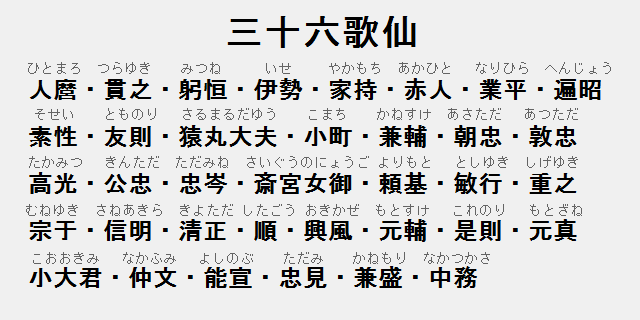

兼盛と忠見は三十六歌仙

人麿・貫之・躬恒・伊勢・家持・赤人・業平・遍昭・素性・友則・猿丸大夫・小町・兼輔・朝忠・敦忠・高光・公忠・忠岑・斎宮女御・頼基・敏行・重之・宗于・信明・清正・順・興風・元輔・是則・元真・小大君・仲文・能宣・忠見・兼盛・中務

兼盛も忠見も三十六歌仙に選ばれています。

三十六歌仙とは、平安時代の半ばに藤原公任(966~1041年)がつくった『三十六人集』(『三十六人撰』とも言う)にもとづく36人のすぐれた歌人のことです。

参考:百人一首の中の三十六歌仙

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解

百人一首の解説:現代語訳・意味・品詞分解 教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる!

教科書や専門書、参考書を売るおすすめの方法。専門の買取サービスで高く売れる! 高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?

高校生・大学受験の通信教育を比較したおすすめランキング!人気3社の評判や料金は?